长沙的张先生最近总对着手机里的理赔通知书叹气——他给合众人寿交了整整10年的重疾险保费,今年3月突发脑溢血后,本以为能靠这份保险扛过康复费用的压力,结果理赔申请却被保险公司“挡了回来”。

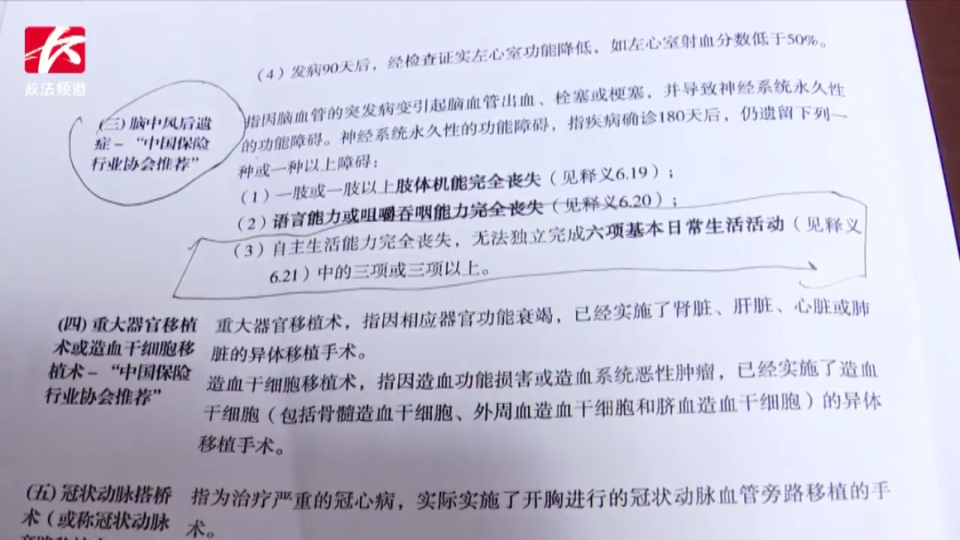

3月7号那天,张先生在家突然感到头晕恶心,刚站起来就栽倒在地。送医后诊断为基底节出血、继发性脑室出血,紧急做了微创手术。接下来的半年里,他先后在株洲市中心医院和田心分院做康复,但左侧肢体还是留下了后遗症:左足走路拖着地,上下楼梯得扶扶手;左手能抓握杯子,却拿不稳筷子,连扣衬衫纽扣、挤牙膏这样的精细活都得爱人搭把手。“医生说我是脑出血后遗症,左边偏瘫,这明明符合合同里的‘脑中风后遗症’条款啊!”张先生翻着合同里的“6.5条第三款”,手指点着“自主生活能力完全丧失,无法独立完成六项基本日常生活活动中的三项或三项以上”这行字,声音里带着急。

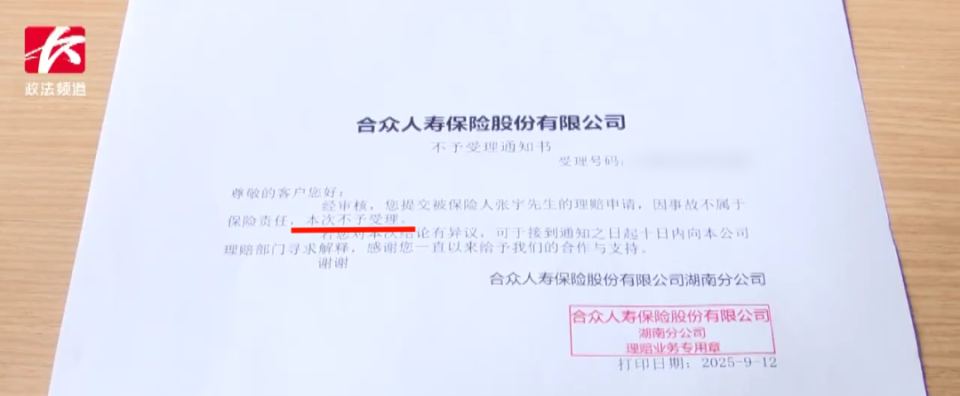

可等他提交理赔资料,等来的却是一张“不予受理通知书”,理由就四个字:“不属于责任。”“我交了10年钱,难道是交了个‘摆设’?”张先生带着合同找到了合众人寿湖南分公司,负责接待的工作人员跟他掰起了条款:“合同里的脑中风后遗症得同时满足‘自主生活完全丧失’和‘无法独立完成三项’。你右边肢体是好的,左边肌力评级4级(0-5级里算‘稍弱’),出院记录写‘需要中等辅助’——‘需要帮忙’和‘完全做不了’是两码事。比如你吃饭能用右手拿筷子,穿衣能自己伸右边胳膊,这就不算‘无法独立完成’。”

“可我左边不能动,怎么自己扣左边的纽扣?洗澡够不着左背,难道不算‘无法完成’?”张先生急得直拍桌子,工作人员却耐着性子解释:“我们不是卡你,条款就是这么写的。有争议可以做鉴定或走诉讼,真达到标准了我们肯定赔。”

从保险公司出来,张先生站在路边的公交站台上,摸着口袋里的合同,语气里带着委屈:“我就是想不通,保险不是‘救急’的吗?怎么到关键时候成了‘抠字眼’的游戏?”

作为一个做过记者的重庆人,我太懂这种“较真”的心情——张先生争的不是理赔款,是对“保险承诺”的信任。他交10年保费买的是“万一出事有人兜底”的安心,可如今这份安心却因为“自主生活完全丧失”“无法独立完成”这几个专业术语,变成了悬而未决的争议。

张先生已经找了律师,准备向法院起诉。这场官司的结果可能要等几个月,但它背后的问题值得琢磨:保险合同里的“专业词”该怎么让普通人“看得懂”?当“条款文字”和“实际情况”冲突时,该以“字面”还是“需求”为准?

对张先生来说,这是“为自己讨说法”的战斗;对更多买过保险的人来说,这或许是“重新审视合同”的提醒——毕竟,保险的意义从来不是“签个字”,而是“在需要时真能帮上忙”。

希望这场官司能给张先生一个公平结果,也希望更多保险公司能明白:保险的核心从来不是“抠条款”,而是“守承诺”。只有当“保险”真的“保险”时,它才有存在的意义。